Banyak orang beranggapan Cost Recovery (CR) hanya untuk industri minyak dan gas. Sebagian dari anggapan ini bisa jadi berdasarkan atas pengertian CR yang tertuang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa CR adalah Pengembalian biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka operasi perminyakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak dan/atau gas (migas) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengembalian biaya operasi dalam pengertian CR ini juga menjadi hal yang umum ditemukan pada industri lain, dengan istilah antara lain cost reimbursement dan cost deduction Komponen ini akan mempengaruhi Kontrak Bagi Hasil. Dan meskipun biaya operasi berhak mendapatkan pengembalian biayanya menurut ketentuan perundang-undangan, namun perlu dipastikan kandungan keabsahan dan kelayakan biayanya (expenditures eligible for cost recovery).

Lalu mengapa banyak orang beranggapan CR hanya untuk industri minyak dan gas? Dan mengapa banyak orang menjadikan CR ini spesial?

Setidaknya terdapat empat (4) alasan, yaitu:

- Karena dalam Kontrak Bagi Hasil pada operasi perminyakan, semua hasil produksi/pendapatan akan diterima oleh negara, bukan oleh kontraktor,

- Apabila CR dianggap legitimate, maka CR akan dibayarkan oleh negara kepada kontraktor dari hasil produksi/pendapatan,

- Karena bagi hasil untuk negara jauh lebih besar (85%), maka dampak biaya juga lebih besar di sisi negara daripada kontraktor, dan

- Diperlukan sebuah lembaga pengawas pengeluaran biaya yang dikeluarkan negara terkait hal ini, yang mana pengeluaran biayanya harus mendapatkan persetujuan dalam bentuk Plan of Development (PoD) dan Working Program and Budget(WP&B).

Mungkinkah menerapkan cost recovery untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Indonesia?

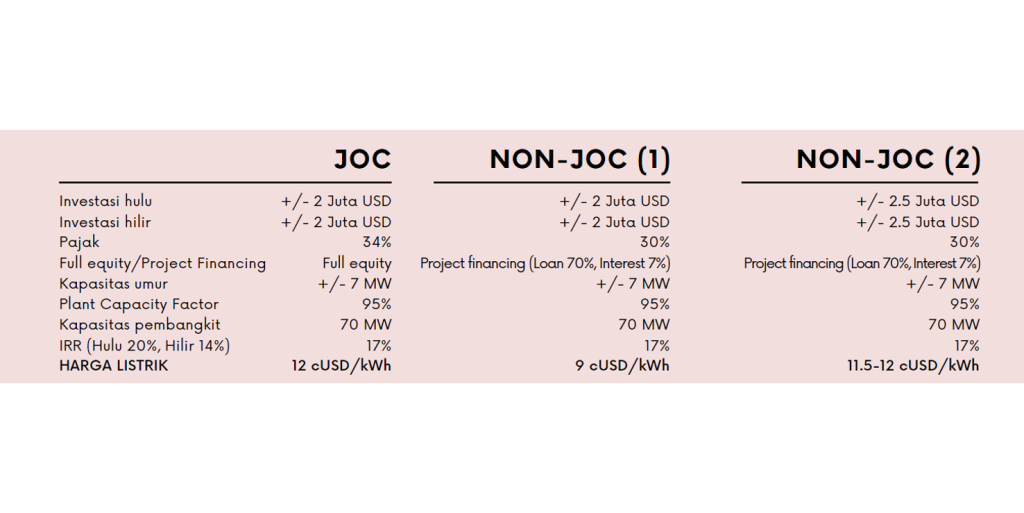

Skema ini telah tertuang dalam UU Panas Bumi tahun 2003 dalam bentuk Joint Operation Contract (JOC). Hingga kini, JOC digunakan oleh Pertamina dan kontraktor dalam pengoperasian PLTPB Salak, Darajat, Wayang Windu dan Sarulla. Pada skema ini, negara menguasai aset PLTPB, sedangkan kontraktor mendapatkan bagi hasil dari keuntungan bisnis panas bumi. Indonesia pun memiliki skema yang disebut Non-JOC setelah diterbitkannya UU Panas Bumi, dimana mekanisme mendapatkan WKP adalah melalui proses lelang harga penawaran terendah.

Simulasi perhitungan harga listrik dari PLTPB menggunakan skema JOC dan Non-JOC

Di sejumlah pelelangan, skema Non-JOC ini acapkali menghasilkan harga listrik yang tidak masuk di akal. Skema Non-JOC panas bumi di Indonesia menggunakan aturan satu perusahaan pengembang PLTPB dapat mengajukan pelelangan satu Wilayah Kerja Panas Bumi atau biasa disingkat dengan WKP. Dan karena aset dapat diserahkan kepada pengembang PLTPB yang menjadi pemenang pelelangan, skema project financing menjadi memungkinkan untuk diupayakan oleh pengembang PLTPB tersebut.

Selain itu, pengembang PLTPB wajib mengajukan harga kepada pembeli tunggal listrik di Indonesia, yaitu PLN. Sayangnya, PLN tidak melakukan verifikasi biaya pengembangan PLTPB menggunakan skema CR (pre audit), tetapi menggunakan pertimbangan apakah harga yang diajukan pengembang PLTPB tersebut legitimate atau tidak (post audit).

Ketidakselarasan ini dapat dipecahkan menggunakan beberapa alternatif solusi harga, antara lain: open book mechanism* dan feed-in tariff**.

*Mekanisme penyampaian rencana dan realisasi, baik investasi dan operasional serta pemeliharaan, antara penjual (pengembang usaha) dan pembeli (PLN).

**Tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak diperlukan negosiasi antara penjual dan pembeli.

Model CR seperti pada industri minyak dan gas belum tentu sesuai dengan iklim bisnis PLTPB

Namun apakah model pengembalian biaya operasi PLTPB ini adalah satu-satunya tantangan pengembangan PLTPB di Indonesia? TIDAK.

- Risiko biaya eksplorasi yang tidak kurang dari 30 Juta USD dan belum tentu berhasil,

- Tingginya biaya investasi pada awal proyek pengembangan, dimana biaya ini masuk dalam skala menengah di antara PLTA dan PLTU,

- Dengan mengaitkan harga listrik panas bumi dengan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik sama halnya dengan mengkompetisikan langsung dengan komoditi lain seperti tenaga surya dan batubara yang notabene memiliki jenis dan besaran komponen biaya yang tidak sama satu sama lain,

- Lokasi sumber panas bumi yang umumnya berada jauh (bahkan sebagian berada pada hutan konservasi/wilayah kehutanan) dari lokasi sumber permintaan/pelanggan listrik, sehingga PLTPB belum dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat (dalam bentuk pertumbuhan industri, misalnya),

- Sebagian besar (70-80%) kandungan komponen barang dan jasa yang terlibat pada PLTPB masih impor, dan

- Penerimaan masyarakat masih rendah atas teknologi PLTPB.

- Penggalian, pengolahan dan pengelolaan data eksplorasi dan produksi,

- Sejumlah mekanisme fiskal yang atraktif dan realistis, serta

- Operasional yang berkelanjutan, yang perlu mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

Seperti halnya konsep Petroleum Fund dalam industri minyak dan gas, mekanisme alokasi anggaran baik dari APBN maupun Non-APBN, untuk mengumpulkan data Geologi, Geokimia dan Geofisika (3G) dan Drilling Eksplorasi perlu diaktifkan dan diimplementasikan kembali.

Namun mempertimbangkan banyaknya tantangan pengembangan PLTPB di Indonesia saat ini, logiskah kita hanya fokus pada harga listrik saja?

Full version: ECADIN YouTube Channel